什麼是營養標示?

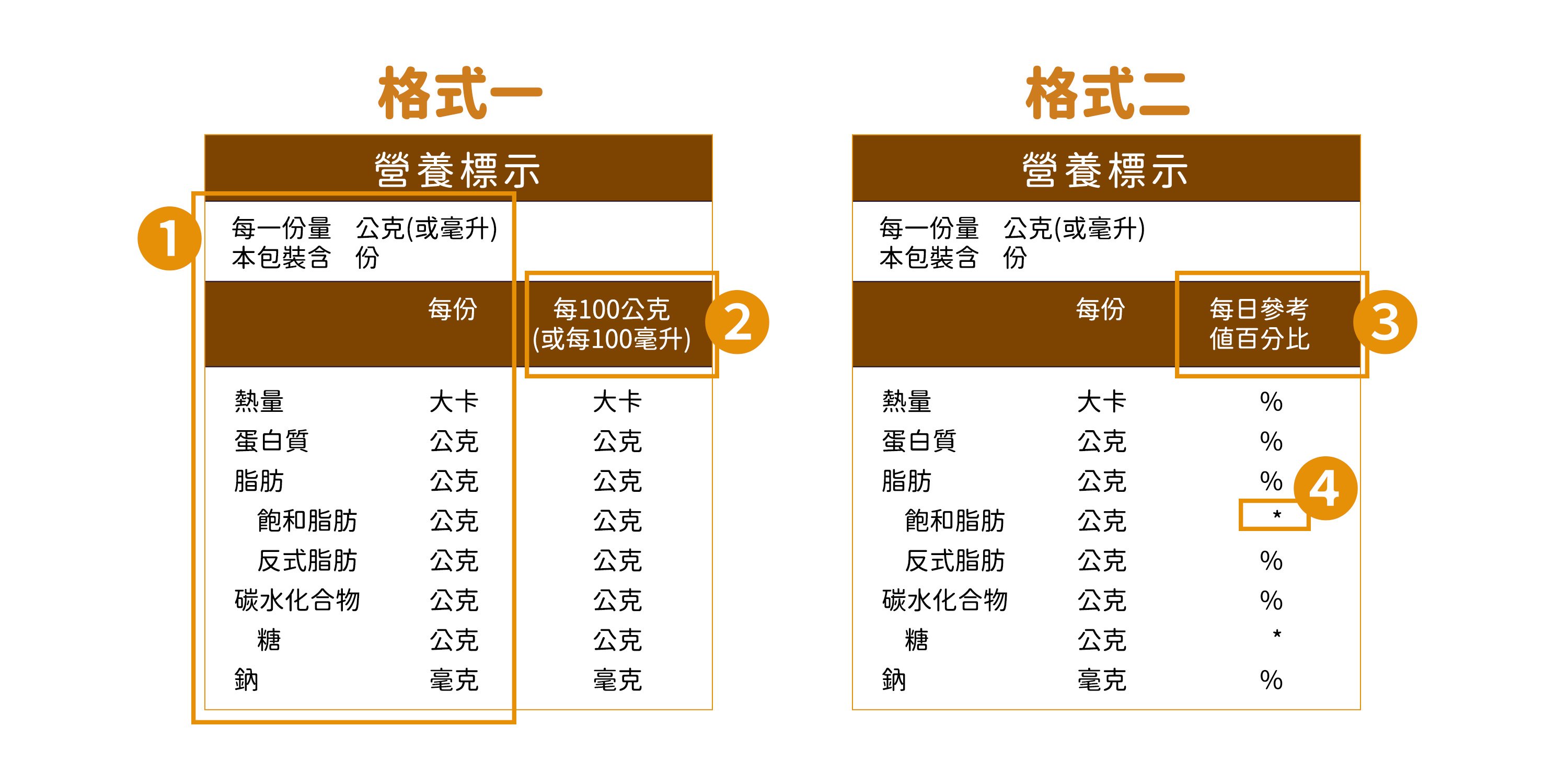

營養標示是食品包裝上以表格形式呈現的資訊,通常位於包裝外側。內容依序包含:份量、熱量、蛋白質、脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、碳水化合物、糖以及鈉含量。這些資訊能幫助消費者清楚了解食物的營養組成,進而在不同食品間進行更明確的選擇與比較,為健康飲食提供有力依據。常見的營養標示格式

目前食品包裝上的營養標示通常包含:- 每一份量(或每份): 顯示每一份食物的營養成分

- 每 100 公克(或 100 毫升): 方便不同品牌或食物之間的比較

- 每日參考值百分比(%): 表示該食品的營養素佔每日建議攝取量的比例

- 格式一: 「每一份量(或每份)」與「每100公克(或毫升)」標示

- 格式二: 「每一份量(或每份)」與「每日參考值百分比」標示

如何正確解讀營養標示?

- 「每一份量(或每份)」標示

幫助消費者了解實際攝取了多少熱量與營養素。 - 「每100公克(或毫升)」標示

方便與同類型食物(如A牌餅乾與B牌餅乾)、或兩種以上的食物(A牌餅乾與C牌飲料)進行營養素的比較,選擇更合適的產品。 - 「每日參考值百分比」標示

顯示每種營養素佔每日建議攝取量的百分比,幫助消費者掌握該攝取是否符合自身健康需求。 - 「*」標示

表示該營養素尚未訂定每日參考值。

兒童每日熱量該攝取多少?

根據衛福部國民健康署發布之「幼兒期與學童期營養參考手冊」之建議,不同年齡之兒童每日熱量攝取建議分別為:| |

男生 | 女生 | 一天三餐 平均一餐熱量 |

| 1~3歲 | 1350大卡 | 1350大卡 | 450大卡 |

| 4~6歲 | 1800大卡 | 1650大卡 | 550~600大卡 |

| 7~8歲 (國小1~2年級) |

2100大卡 | 1900大卡 | 630~700大卡 |

| 9~12歲 (國小3~6年級) |

2350大卡 | 2250大卡 | 750~780大卡 |

其中三大營養素佔總熱量之比例為:蛋白質應占10%∼20%,脂肪占20%∼30%,醣類(碳水化合物)占50%∼60%。

5個重要數值讓你快速判斷是否適合?

| 營養素 | 選擇健康食品的建議標準 |

| 糖 | 每 100g 含糖 < 10g (過多糖分會影響血糖與體重) |

| 碳水化合物 | 每 100g 碳水 < 50g (避免過多精緻澱粉導致血糖波動) |

| 鈉(鹽) | 每 100g 鈉 < 300mg (高鈉食品會增加腎臟負擔) |

| 脂肪(飽和脂肪) | 每 100g 飽和脂肪 < 5g (避免心血管疾病風險) |

| 反式脂肪 | 應為 0g (避免人工氫化油,影響心血管健康) |

營養標示範例: 以兒童喜愛的零食為例

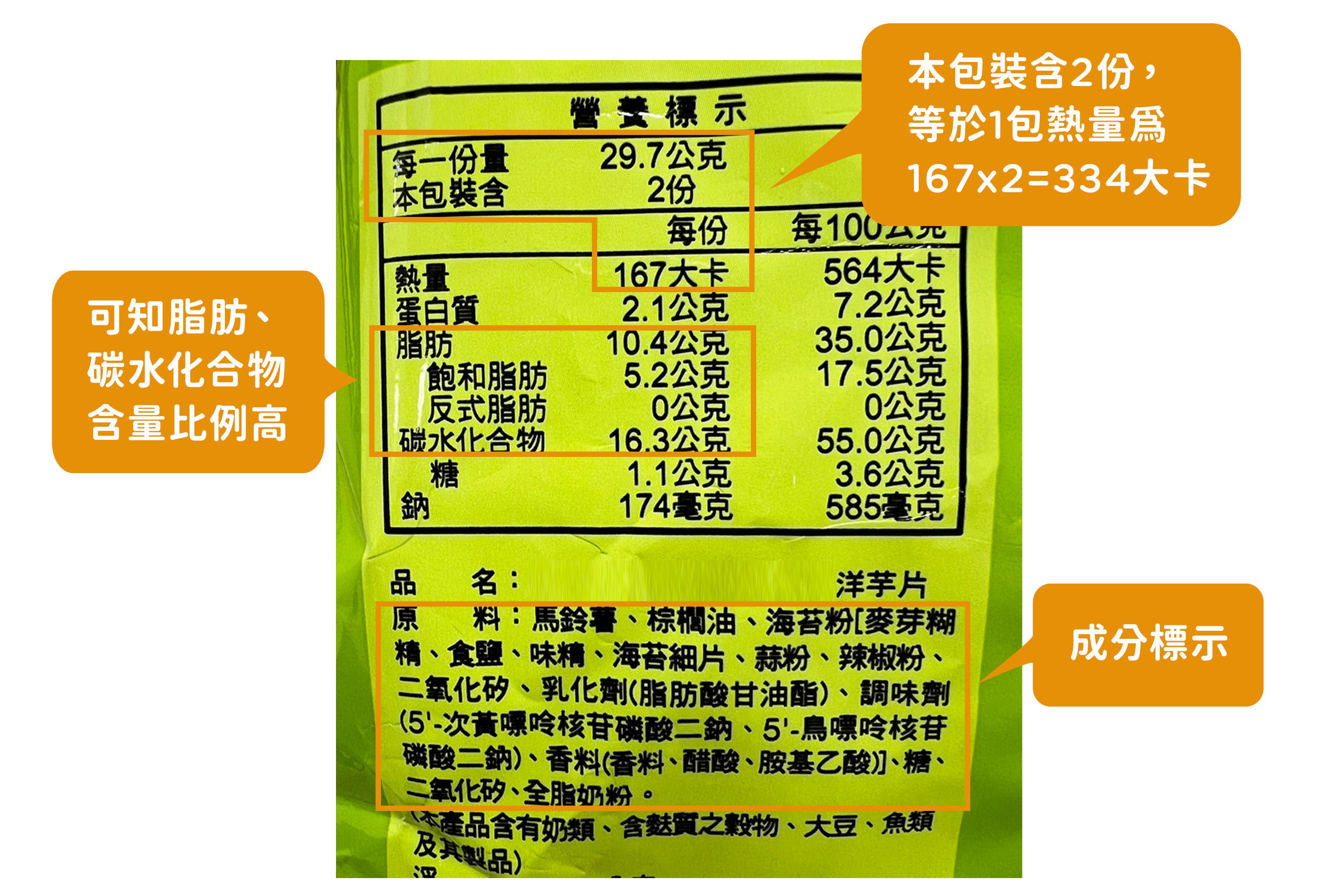

- 1包60公克的洋芋片

洋芋片的營養組成中,脂肪與碳水化合物比例偏高(每 100g 碳水 < 50g、每 100g 飽和脂肪 < 5g),熱量為334大卡,約佔學童一餐正餐熱量的50%(以國小學童每餐平均熱量需求約630~780大卡計算)

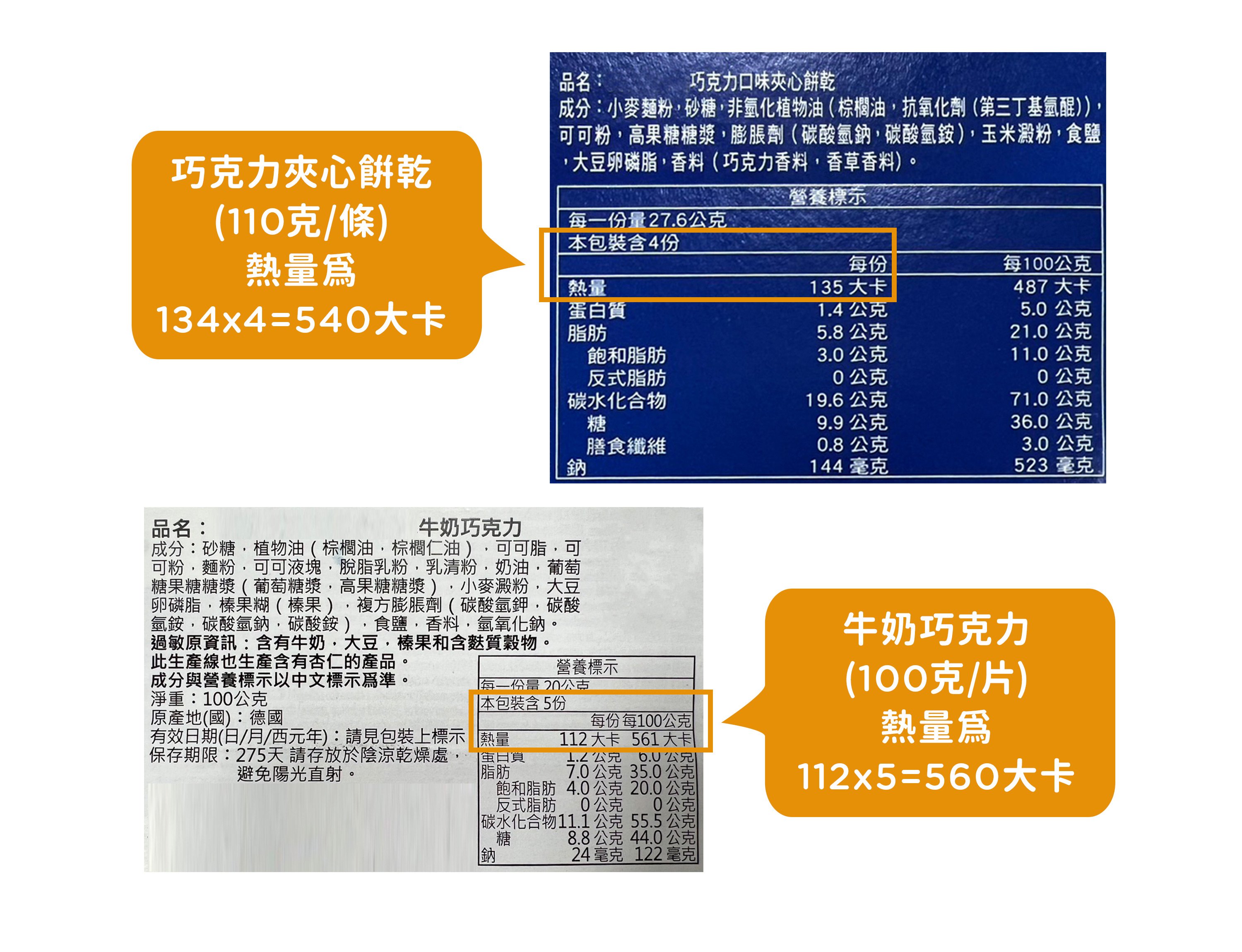

- 1條巧克力夾心餅乾、1片牛奶巧克力

脂肪、糖、碳水化合物(總脂肪 > 20g、糖 > 10g、碳水 > 50g)比例偏高,熱量更高達540~560大卡,接近學童一餐的熱量。(以國小學童每餐平均熱量需求約630~780大卡計算)

簡單 3 步驟,快速挑選健康食品

雖然偶爾享用零食和甜點無傷大雅,但若頻繁或大量攝取,可能增加孩子的健康負擔,例如體重過重或影響均衡營養的攝取,進而影響成長發育。建議家長在孩子享用零食時特別注意以下幾點:- 先看每份數量 → 一包食品可能包含多份,總攝取量可能超標!

- 看關鍵營養素數值 → 糖 <10g、碳水 <50g、鈉 <300mg、總脂肪 <20g、飽和脂肪 <5g,避免高熱量陷阱!

- 避免「偽健康食品」 → 無糖 ≠ 低熱量,低脂 ≠ 低糖,選擇成分天然的食品!

大家都在看: